Auf- und Ausgelesenes

LektüreempfehlungenScience fiction oder die Lösung des schweren und des ganz schweren Bewusstseinsproblems?

Mark Solms: The hidden spring. Warum wir fühlen, was wir sind. Klett-Cotta 2023 (engl. Original 2021) |

|

Maren Lammers „Emotionsbezogene

Psychotherapie von Scham- und Schuldgefühlen" (2016) |

Léon Wurmser „Masken der

Scham“ (1981) |

|

466

Seiten, 8 Abbildungen, 17 Tabellen 13

Kapitel (189 Seiten zur Praxis, zentral 63) 119

Zusammenfassungen, 17 Exkurse 38

veranschaulichende Fallvignetten 8

Praxistipps, 13x Tipps zum „Vorgehen“ Materialsammlungen,

diverse Übungen (acht davon auch als code-geschütztes PDF, ebenso

Fragebögen, das Literaturverzeichnis

und Abbildungen). Kulturgeschichtlich vertiefend sind vier Beiträge von

Isgard Ohls. Leider

kein Personenverzeichnis. |

491

Seiten 16

Kapitel 14

Zusammenfassungen 19

veranschaulichende, teils mehrfach wiederaufgegriffene

Fallvignetten, plus Werkvignetten Weniger

„to-go“-artige Darreichung/ Manualisierung, stilistisch eher der „alten“

Garde einzuordnen, die bestrebt scheint, ohne

„Handbuch-Zugriffserleichterung“, abstrakt zur Geistesgeschichte

beizutragen. |

|

Integrativ-schulübergreifend (mit Nähe

zur Schematherapie). Micha Hilgers’ Buch zu Schamaffekten wird

gewürdigt und auch Wurmser zweimal

erwähnt. |

Psychodynamik (insbes. Anna Freud,

Otto Fenichel, Paul Gray) |

|

Basis von Scham und

Schuldgefühl sind mangelnde Chancen, Grundbedürfnisse (Bindung, Kontrolle, Selbstwert, Lust,

Konsistenz) zu befriedigen. Legt

sich diese Art Schatten über die Emotionen, sollte die Begutachtung der

psychischen Gesundheit nicht einfach den klassifizierenden Deskriptionen

folgen, sondern zunächst bei den grundlegenderen Bedürfnissen bleiben:

ohnehin liege Scham so gut wie allen psychiatrischen Krankheiten zugrunde. Eine

Ergänzung zum Ansetzen bei den Bedürfnissen: Der bekannten

psychoanalytischen Sexuierung von Objekten zufolge

würde diese Form einer Zentralisierung der Bedürfnisse damit

experimentieren, dem Befriediger irgendwo doch auch

vervollständigendes Medium zu sein: dies würde also eine ggfs. zuvor ganz und gar tabuisierte, im Repertoire also durchaus

wertvolle hysterische Haltung einüben. |

Basis der Scham sind Triebe und Konflikte, Erklärungsfluchten

in Borderline- und Psychosediagnosen erscheinen daher

meist überflüssig. Der

ohnehin Assoziationen und Basisstrukturen folgenden Psychoanalyse verleiht der

Fokus auf die Scham somit eine weitere Blickschärfung: bei

Konfrontation mit den Anzeichen, den „Masken der Scham“ sollte

man mehr noch als sonst auf das individuelle Maß des

„gestatteten“ Überich-Nahetretens

achten. Von

Anfang an beim Zuviel und Zuwenig des Blicks als sexuiertem

Sonderobjekt anzusetzen ist ein direkterer Zugriff auf die Scham. Im

Übermaß zeigte sie sich eher in Machtspielchen als in der

klassisch „machohaften“ Höhepunktsuche. Die Arbeit auf

dieser Ebene, die ein Genug des Guten (bzgl. des Blickfetischs) justieren

will, wäre vor diesem Hintergrund Arbeit an perversen Zügen. |

|

Empathie im Zentrum: Mentalisierung,

kognitives Sich-in-den-anderen-Versetzen und

emotionales Mitschwingen ist Basis von Schuld- und Schamgefühlen, Spiegelneuronen

programmieren uns, „menschlicher Resonanzboden“ eines

„gemeinsamen Vielfachen“ sein zu wollen. |

Empathie im Zentrum: Scham

erfordert mehr als sonst Zeichen, dass das Individuum als solches gesehen

wird: therapeutisch und überhaupt zwischenmenschlich sollte der

Analytiker daher taktvoll sein, analytisch intelligent und neugierig. |

|

Schuldgefühl ist eine soziale

Basisemotion, die attribuiert (Ursache bzw.

„Verursacher“ zuschreibt), und die Kognitionen mit Appellen

fusionierend so lange in Geiselhaft nimmt, bis das Anderenverhältnis

geprüft ist. So feilt der Gewissensbiss mittels kontrafaktischem

Denken („Was wäre, wenn ich es anders gemacht hätte?“)

durchaus positiv an der Sozialkompetenz. |

Schuldgefühl – es wird erwähnt,

aber nicht ausdifferenziert. Vielleicht im Wissen, dass diesem in den diversen

Überich-Diskursen der Psychoanalyse reichlich

Diskussionen gewidmet sind. |

|

Scham aktiviert in stark

kultureller Abhängigkeit die Selbstregulierung, positiviert

Würde und eigene Grenzen – ist „Freuds blinder Fleck“.

Nach der einschlägigen Unterscheidung von Helen Lewis 1971 betrifft sie -

den Blick auf die Schuld teils gar verstellend – immer die ganze Person,

kein je wiedergutzumachendes Fehlverhalten. Scham

will als Signal gehört werden und kann dann im besten Sinne eine

„Lehre“ sein. Sie hat aber auch eine Generalisierungstendenz, die

krankheitsanstoßend wirkt (dann als

„sekundär“ angesprochen). |

Scham tritt inkognito auf.

„Hauptmasken“:

Depersonalisierung, Depression, passagere

Essstörungen oder Denkstörungen. Scham ist abfällig formuliert

meist verhüllte Narzissmus-Begleiterin, resultierend in Schamangst

(Hemmung), eigentlicher Scham und/oder Charakterpanzer (Haltung). Bei ersteren

gibt es noch klarer ein Vor-etwas und ein nicht mal

vor sich selbst haltmachendes Vor-jemandem (sich

schämen). Eigentlich ist sie aber ein Schneckenhaus-artiger Schutz der

Fähigkeit zu wahrer Liebe: im Loslassen, im Gewähren schutzfreier

Momente wirkt sie als Sublimierungsmotor. |

|

Schamlosigkeit ist auch vom stets mitreifenden

Blick auf sich abhängig. Sich schamfreie Zonen zu schaffen ist normal,

es gibt aber eine Grenze zum Schädigenden und Pathologischen. |

Schamlosigkeit/Coolness ist die

dialektische Kehrseite, die eine Wiederkehr des Verdrängten fördert,

mit der Lustquelle des Loslassens nur spielt. |

|

Technik: wichtig sei, dass

der Therapeut sich mit eigener Schuld und Scham auseinandergesetzt hat und

eine reflektierte, „verstehende“ Haltung kultiviert, spezifische schamabbauende „Ziele“ im Hinterkopf hat. Auch

schamspezifische Psychoedukation kann wichtig sein,

später geht es dann um Zugänge zu Emotionen allgemein, spezifisch zu

Schuld und Scham, und noch tiefer greifend zu unterstellt schamgenerierenden,

verschütteten Bedürfnissen (diverse mehrschrittige

Manuale wollen hier dem Therapeuten helfen). Allgemein

gilt es Ressourcen zu nutzen und geschickt mit dem angenommenen „emotionsphobischen Konflikt“ umzugehen. Dies

gelingt zum Beispiel durch eine hypnotherapeutische

Personifizierung der Scham oder durch den Aufbau eines inneren Gegenspielers.

Auch hilft es, kindlichen Kognitionen eine Stimme zu verleihen, wo es dem

Klienten schwerfällt, stellvertretend Verantwortung für den alles

nur verschlimmernden Rückzug bzw. die Trotzhaltung zu übernehmen

– alle dies im Dienste einer nachträglichen

Bedürfnisbefriedigung (man wird gewissermaßen

„Detektiv“ fürs Aufspüren der wahren Bedürfnisse). |

Technik: um belehrende

Gegenübertragung zu minimieren, sollte man sich selbst und seine Scham gut

kennen. In

der Arbeit mit dem Patienten an der Oberfläche beginnen, zunächst

Abwehrmechanismen vor dem Konfliktinhalt beachten, dabei v.a.

auf ein Zulassen der Beobachterlust und Selbstdarstellerlust achten (ob sich

das Gegenüber gleichsam wie in „Peepshows“ begibt oder

selbst zeigt, schwächer: sich im Boulevard und Alltagstratsch suhlt), und dabei die typischen

Kaschierungsstrategien kennen. Alsbald

auch Überlegungen anstellen, wie sich der „Schamriss“ in der

Subjektarchitektonik wohl kitten lässt: wie einen beschädigten

Brückenkopf nur lokal stützen, oder die ganze Konstruktion neu

ausrichten? Scham

wird hier v.a. metaphorisiert als Angst vor dem

bösen Blick, daher müsse der psychodynamische Scharfsinn mit einer

Scham vor der Ein-Sicht rechnen. Training:

systematisch bei sich und dem Patienten zwischen induzierter Schamanflutung

und ihrer Analyse wechseln. Idealerweise gar eine Art Transzendenzerfahrung

initiieren, wie es großer Kunst gelingt: nicht für eine „Regression“,

sondern für „Magie im Dienste des Ich“. |

|

Fazit: je stärker die

Scham, desto mehr soll man davon ausgehen, dass vor allem früh im Leben Objekte

(Personen, Zuneigungen, Handlungen) gefehlt haben. Dies später zu

„sehen“ und dabei das Sehen sehr verständnisvoll wieder zu

trainieren ist besser als immer wieder wegzuschauen… |

Fazit: das Triebleben eindämmende

Verbote sollen besonders leicht in nicht klar herzeigbare Konflikte

stürzen. Solange der Mensch aber doch irgendwie seinen Phantasien

entsprechend schauen und sich zeigen will, hilft reflektierte, gut getimte

und dann magisch geteilte „Erlaubnis“ weiter… |

Wurmsers Lebensknoten auflösende Globalkatharsis wie auch ein bald schon konkurrenzfrei wohlwollender Blick scheinen mir nur im Rahmen einer sehr langen Analyse denkbar.

Und auch die Idee, bei einer Spätsättigung schon verhungerter Bedürfnisse anzusetzen, wie es sich im vergleichsweise modernen Optimismus des neuen Praxishandbuchs von Maren Lammers ausspricht, sollte den sensibilisierten Helfer nicht allzu „siegessicher“ stimmen. Denn es bleibt fraglich, ob ein innerlich aufgebauter „Bedürfnisdetektiv“ wirklich auch Fälle eines schamhaft mit roten Tüchern verhängten Lebens löst (indem er gewissermaßen wie bei TV-Einrichtungsshows einen Tapetenwechsel verordnet, wo gar nicht die Einrichtung oder der Bedarf das Problem sind).

Abseits der Feinheiten sich bewährender Praxis ist indessen schon das Erscheinen des Mammutwerks von Lammers überhaupt ein Verdienst. Denn damit kommt das Thema hoffentlich vielerorts in seiner grundlegenden Tragweite auf die therapeutische Tagesordnung. Und dort erweist sich das „Praxishandbuch“ erwartungsgemäß bei Umsetzungstipps als äußerst ideenreich und virtuos, wenn auch angesichts des „Angesichtskomplexes“ nicht jede Idee auch schon Therapierezept sein kann.

Link zu Amazon

Kann man noch die Kirche im Dorf lassen?

Gibt es im Dorf die oft beschworene echte Gemeinschaft, gibt es sie für alle, die sich bemühen?

Durch das Buch erfährt man Aufschlussreiches dazu, aber noch viel, sehr viel mehr… Unter anderem, dass man in Deutschland gar nicht in einem Dorf lebt, wenn es über 2.000 Einwohnern gibt (in Japan etwa bräuchte es zum Titel „Stadt“ schon 50.000 Einwohner).

Vorneweg: Das Spektrum der Beiträge (46 Beiträge auf 388 Seiten) ist natürlich zu breit, als dass jeder Artikel jeden begeistern wird, auch wenn sie durchweg hohe Qualität aufweisen. Das Durchblättern fühlt sich eher an wie ein Gang durchs Warenhaus – gut für gezielte Zugriffe wie auch fürs interesselose Flanieren.

Die Spanne der hier ausgestellten Artikel reicht von Geschichte über Soziologie bis hin zu Ökonomie und Kultur, dabei kommt durchaus Erwartbares zur Sprache, unter anderem die weiter anhaltende Landflucht, wie auch ihre Gegenbewegung: die Landidealisierung bzw. das Dorf als Sehnsuchtsort der „Lifestyle-Migration“.

Es finden sich überdies Überlegungen zu Pendlerdörfern, zum Dorf in der Stadt, zu Inzucht, zu Dörfern in der Hochliteratur, zum non-urbanen Feminismus und immer wieder zu Tönnies. Tönnies ist jener Soziologe, der 1887 vorschlug, das ländliche Zusammenleben nicht wie in der Stadt als letztlich vertragsgebundene Gesellschaft zu verstehen, sondern als Gemeinschaft von Bekannten.

So gibt es auch philosophische Passagen, wenn etwa Platons koinonia (Teilhabe) oder Jean-Luc Nancys Variante, die communauté, aufgerufen werden, eine Gemeinschaft mit nur illusionärer Teilhabe.

Mein flanierendes Interesse wecken besonders die soziologischen Gedanken, etwa die Bemerkung, dass sich in Dörfern stärker als sonstwo der Zugezogene anzupassen hat – ganz naturgemäß gebe es umgekehrt nicht mal Interesse am Fremden… Auch Mobbing wird erwähnt, und es findet sich die abgründige Formulierung, bei Dörfern handele es sich um „Orte, die dazu bestimmt sind, in ihnen ein gutes Leben zu führen, die aber gleichzeitig Orte sozialer Verwahrlosung sein können.“

Das Kompendium bereichert jeden, der ein irgend geartetes akademisches Interesse am Dorf hat oder haben sollte – und auch so manchem Gemeinderat könnte hier ein Licht aufgesetzt werden.

Empfehlung!!!

Link zu Amazon

Alles zur „kleinen Volkshochschule der psychischen Beeinträchtigungen“

Als „handlich“ kann man einen 640-Seiten-Wälzer nur schwerlich bezeichnen, aber im Sinne des „alles zur Hand-Habens“ ist der 86 Autoren und 57 Artikel versammelnde Band allemal ein wahrhaftiges Handbuch.

Und das abzusteckende Feld ist ja auch ein breites, spricht man doch von Psychoedukation („PE“) bei sämtlichen systematischen Interventionen, „welche Patienten und Angehörige über Krankheitsbild und Behandlungsmöglichkeiten informieren, somit ihr Krankheitsverständnis und den selbstverantwortlichen Umgang mit der Krankheit fördern und sie bei der Krankheitsbewältigung unterstützen.“ So lautete bereits die Definition im „Vorgänger“, dem sogenannten Konsensusbuch von 2008, Resultat der Bemühungen einer Arbeitsgruppe, die in Deutschland schon seit 1996 aktiv ist. Und eben: eine solche adressatenorientierte Vereinfachung relevanten Patientenwissens kann unterschiedlichen spezifischen Zielen dienen, und ist auch dann noch „PE“, wenn es um Kampagnen zur Verbesserung der Psychohygiene in der Allgemeinbevölkerung geht. In Angehörigengruppen indessen nimmt sie die Gestalt eines Informationsaustauschs von „peer-to-peer“ an.

Wikipedia belehrt mich, dass alles mit dem Amerikaner C.M. Anderson begann, der mit dem Ausdruck „PE“ 1980 eine Schublade für didaktische Hilfestellungen an Schizophrenieangehörige benennen wollte, während eine therapeutische „éducation“ sogar schon 1908 in der Persuasionstherapie Paul Dubois’ angedacht war. An anderer Stelle gilt der deutsche Psychiater und Internist W. Griesinger als spiritus mentor, forderte er doch bereits 1845, dass dem Patienten „durch verständigen Zuspruch […] eine klare Erkenntnis seiner Krankheit verschafft, durch Übung seiner Kräfte, durch das Beispiel Anderer […] Muth und Selbstvertrauen in ihm gehoben werden [müsse]. Rathschläge für die Zukunft zu einfacher Lebensweise, geeigneter Thätigkeit, zu Allem, was ihn vor Rückfällen bewahren kann, sind hier am Platze“.

Heute gilt die PE als allgemein akzeptiert, so empfehlen auch alle höchststandardlichen S3-Leitlinien ihr nicht allzu direktives, psychodidaktisch cleveres Dolmetschen als eher fördernd.

Die Qualitätskriterien werden also hoch angesetzt: nicht nur sollte der „Schüler“ im Rahmen sicherer Diagnosen sauber selektiert werden (und das ist wichtig, denn manche kritischen Analytiker würden wenigstens für sich diagnoseabstinent bleiben), auch gelten geschulte Wissensvermittler – im Duo auftretend – als Grundbedingung der PE. Idealerweise ausgestattet mit einer akzeptierenden, humorvollen Haltung, abgesichert durch regelmäßige Supervisionen.

Kritische Überlegungen sind dennoch angebracht. Etwas knapp verweist das Buch zu Beginn auf die Bedenken, dass die Gießkannenversorgung mit pauschalem Krankheitswissen mitunter Gefahr läuft, dass ein innerlich noch unabgeschlossenes Ringen um die passende Selbstauslegung allzu schnell den negativen Aspekt der Gewissheit um ein „Aussätzigsein“ fixiert: Ich bin so-und-so als alle Vorstellungen begleitender Gedanke.

Die hier vorgestellte PE hält es aber zu Recht für eine „veraltete“ Haltung, Didaktik in der Therapie generell als unfrei machende (und den in der Krankheit liegenden Protest eher bestätigende) Wiederholung der Herrschaftsverhältnisse zu verstehen. Das mag auf frühere Verhältnisse zutreffen, als etwa vor 200 Jahren der Patient (wie auch der Schüler) Objekt autoritärster kustodialer (Erziehungs-)Maßnahmen war. Genau dies wollen aber die PE (und auch die moderne Schule) nicht. Wobei: weiter hinten im Buch klingt ein Klischee der alten Garde an, wenn allzu sicher feststeht, dass der Therapeut mangelnden Lernerfolg gerne (und darin steckt ja durchaus eine anschuldigend-herrschaftliche Geste) als „mangelnde Krankheitseinsicht“ beim Schüler-Patienten verbuchen dürfe. Bestünde die gesamte Therapie nur aus PE, so wäre sie wohl tatsächlich nichts als ein allgemeines Vorzeichnen und Typus-Vorgeben durch eine „Deutungsmacht“ (Pohlen), wo vielmehr ein individuelles Nachfahren an der Tagesordnung wäre (denn servil idealen Werten nachzuhecheln hat schon etwas „Unfreies“, auch in Form der „freiwilligen“ Optimierungsobsession unter den sogenannten „Selbsttrackern“).

Ihrer Absicht nach ist es zuzugestehen, dass die PE Freiheitsstiftendes im Sinn hat, intendiert sie doch Ressourcenstärkung, selbstverantwortlichen Umgang mit Krankheiten/Problemlagen und generell Anstöße zur Entstressung.

Konkret geschieht dies durch ein möglichst dialogisches, den Patienten interaktiv einbindendes Erarbeiten von Wissen zur Problemlage: zu häufigen Symptomen, zum typischen Verlauf, zur Häufigkeit, zu Therapieansätzen und Behandlungsmöglichkeiten. Aber auch zum oft verdrängten Ausmaß emotionaler Belastung und zu Abhilfetechniken bietet die PE Ideen der Milderung oder gar Maßnahmen im Vorfeld der Symptomaktualisierung an. Und irgendwie überbrückt die PE damit die Kluft zwischen zwei typischen Sprechakten des Mediziners: zwischen der zeitaufwändigen therapeutischen Gesprächskunst und dem oft allzu kurzen Kommentar zu den verordneten Maßnahmen oder Medikamenten. Auch so gesehen zeigt sich: dies hat nichts von pathologisierendem Abstempeln oder von Besserwisserei, sondern steht ganz im Dienste eines „Empowerments“, kann gut und gerne beim Rezipienten Gefallen finden als placebo-eske Einsicht in nicht sinnhaft sich anbietende Vorgänge.

Zum Aufbau des Buches: Nach einer allgemeinen Einführung folgen Informationen zur PE für die gängigen psychischen Krankheitsbilder, alsdann für subklinische, aber potentiell stresserzeugende Problemlagen. Und auch für Angehörige, auf die ja genau dies zutrifft, die – ohne selbst diagnoseträchtiger Patient zu sein – unter enormem Stress stehen, an die das Leiderleben oft gar wie ausgelagert ist, die jedoch wohlinformiert auch als „Ko-Therapeuten“ mit einer wertvollen „experience of caregiving“ agieren können (statt orientierungslos als krankheitserhaltende Ko- und Mitabhängige dazustehen).

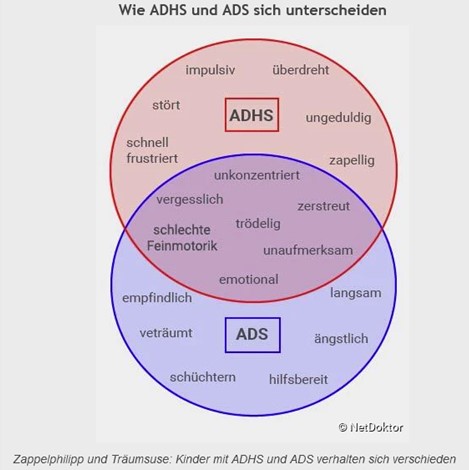

Das Handbuch belegt mit seinen vielen eher kurzen Beiträgen, wie vielseitig die PE sein kann: nicht nur in ihrem angestammten Feld der Psychosen, sondern auch bei affektiven Krankheiten und Ängsten, bei AD(H)S, bei Demenz und beim ohnehin Türen für mehr Akzeptanz für Leistungsabweichungen öffnenden Burnout, PE aber auch für Wohnungslose, Migrationsbetroffene, Krebserkrankte und jene Gruppe an Schizophrenen, die zur Psychoanalyse motiviert werden sollten, usw., usw.

Meist bleiben die Artikel auf der Metaebene (keine Manuals!), stellen Überlegungen zur spezifischen Adaption der PE an, nicht selten werden aber auch die PE-Schulungsprogramme selbst zumindest skizziert.

Naturgemäß sind nicht alle Beiträge des Handbuchs für jeden Leser gleichermaßen interessant, aber dafür ist, statt allgemein zu bleiben, für fast jedes Spezialinteresse etwas von höchstem Interesse dabei.

PE, so erfährt man zudem, ist auch finanziell lohnend, lassen sich doch im Schnitt pro Patient um die 3.300 Euro sparen: der mit Hilfe zur Mithilfe ausgestattete „komplizenhafte“ Patient, der mit seiner Besonderheit nüchtern und kompetent umgeht, spart sich nicht nur Umwege auf der Suche nach Besserung, spart sich Stress, Leid und Scham, sondern auch dem Gesundheitssystem bares Geld.

Link zu Amazon

Zu nah, zu tabuisiert, zu unteilbar – aber wirklich auch unvermittelbar? Ein Diskurs für zuvor namenloses Leiden.

Wandruszka schreibt als Betroffener, als einer, der beim Leiden sozusagen die Praxis vor die Theorie gestellt hat. Gut, das trifft auch auf viele andere zu, gewöhnlich liest man aber Erfolgsgeschichten von „geheilten“, als „Phoenix-aus-der-Asche“ auftretenden Autoren. Im Kontrast dazu spart sich die hier vorliegende „Leidenslogik“ den fast schon ein Genre begründenden üblichen heroischen dramatischen Bogen, bleibt (phänomenologisch-)wissenschaftlich, bleibt bei der Garstigkeit des Leidens.

Es ist schon frappant, wie reich die Diskurse des Heilens sind, die genau genommen das Leid tabuisieren, als ernstzunehmendes Phänomen nämlich übersehen bzw. überspringen, indem sie es bestenfalls als kraftvoll zu Überwindendes gelten lassen. Wie arm ist demgegenüber die Literatur, die, ohne sich „appellativ“ in ihm zu suhlen, beim leidenden Subjekt verweilt.

Dass Leid irgendwie subjektiv ertragen werden muss, das Subjekt gar ausmacht, dass dies mitunter gewollt stumm getan werden muss (nur die Krankheitsoberfläche taugt mitunter zum Smalltalk-Thema), dies macht die diskursive Lücke eines brutalen Faktums aus, die der Autor zu schließen sucht. Und warum nicht: kein Diskurs ist näher als ein anderer an seinem Thema, denn jeder Diskurs tötet das „Ding“ („Worte, nichts als Worte“), hat dann seine Eigendynamik…

Das Leidmildern erlaubt so gut wie nie eine Parallele zum allgemeinen Problemlösen: wo der Problemshooter bald den richtigen Dreh gefunden haben wird, kommt man nicht hinter das Leid außer im „Nach-langem-Leiden“…

Wandruszka fasst das Phänomen in folgenden Kernaspekten zusammen:

Leid ist permanent (der Mensch als Konfliktwesen), aber nicht immer im Übermaß nach Gegenmaßnamen schreiend. Es ist stets (vergeblicher) Protest gegen sich selbst. Es ist passiv erlitten, und zwingt doch zu gewissen Aktivitäten, besonders kognitiv wird das Leidensgefühl und werden die Umstände „bearbeitet“. Gerne wird es im Gespräch, auch im inneren Selbstgespräch, zensiert. Fast wie Freuds Teekessel-Beispiel soll dann bitteschön gar kein Leid sein, und wenn doch, nicht als das, für das man es gemeinhin hält und überhaupt hat man sich den Umständen entsprechend längst damit auseinandergesetzt! Per se neurotisch? Den „Leidenswiderstand“ hat wohl Freud erfunden, nicht aber den populäreren („Ist es schon so weit? Wird Hilfe gesucht?“), keine Psychodynamik mitdenkenden „Leidensdruck“.

Man kann Leid erdulden, fliehen oder ambivalent damit umgehen (mit Nietzsche wenig wahrscheinlich noch: es bejahen!). Leid ist so heikel, weil es sich sein Maß nicht vorschreiben lässt, weil der Hypochonder durchaus mehr davon haben „darf“ als der Mehrfach-Traumatisierte… Zwischen bloßem Verlust des Normalzustandes und „amtlichem“ Leiden (allerseits als Übel bekräftigt oder im „Krankheitsgewinn“ dementiert) gibt es einen fließenden, kaum unauslotbaren Übergang.

Daraus folgt ein leider im Buch nicht noch stärker im Leidenscharakter fundiertes Plädoyer, aus den drei gängigen Arzt-Patient-Beziehungsmodellen: paternalistisch-autoritär, informativ-„unverbindlich“ und partizipativ , letzteres: also die gemeinsame Entscheidungsfindung zu wählen. Ein wenig kann so gegenüber einer einseitigen Entscheidungshoheit das Leiden Zünglein an der Waage bei der Wahl der Behandlung sein. Wobei dies natürlich keine vollständige Sicherheit schafft, was den Ausschluss krankheitserhaltender „Gewinnmitnahmen“ angeht. Wandruszkas Buch verleiht dem Leiden nicht nur diskursiv eine Stimme. Wo es schon mal ans Licht gezerrt wird, wird es gleich regelrecht vermessen und entsprechend finden sich zahlreiche Skalen, Auflistungen, und zum mentalen Nachvollzug sehr hilfreich auch diverse veranschaulichende Kategorisierungs-„Baumgrafiken“.

Die Studie ist nicht populär, nicht schnell zu lesen, und das ist gut so, stellt sie doch einen Versuch dar, die phänomenologische Methode auf privateste Vorgänge zu richten, und doch fernab von Tagebuchblitzlichtern aus den introspektiven Nuggets ein systematisches argumentatives Gerüst zu formen.

Dem Leiden eine Sprache, eine Systematik gar zu geben, hat nichts von akademischer Spitzfindigkeit. Es zielt auf das Herz von Medizin und Psychiatrie. Wandruszka schlägt gar vor, diese Studiengänge mit Seminaren zum Wesen, zur Ursache und zur rechten Behandlung des Leids zu beginnen und dafür gar einen eigenen Lehrstuhl einzurichten.

Eine wichtige, sehr redlich erarbeitete Veröffentlichung!

Link zu Amazon

Das Wichtigste zu psychotropen Substanzen dies- und jenseits von Verschreibung/Ad-diktion

Aus dem gehetzten Mitnehmen „to go“ (der Autor schreibt den Blog https://psychiatrietogo.de) wurde nun eine solide Verlagsveröffentlichung. Und ist so populär, dass die Neuauflage nun sogar ins Tschechische übersetzt wird.

Natürlich ist es nicht der erste Titel, der über psychisch wirksame Medikamente und Drogen Übersicht gibt. Speziell ist aber, dass Dreher neben Fachleuten explizit auch interessierte Laien, etwa Angehörige, anspricht. Und dass er keinen Vollständigkeitsanspruch erhebt, sondern von vornherein eine Auswahl trifft. Nach dem Motto: Besser sich bestens auskennen mit dem Wichtigsten, als bei allem nur ein bisschen was zu wissen – ohnehin seien es nur minime Differenzen, welche die einzelnen Substanzen voneinander unterscheiden.

So liest sich das Buch wie eine Sammlung von Notizen an einen Freund oder Kollegen, der vor schlechten Erfahrungen bewahrt werden soll. Nur was in der Praxis auch funktioniert, findet hier seinen Platz und jedes besprochene Psychopharmakon wird in einem „persönlichen Fazit“ daraufhin nochmals auf die Praxistauglichkeit hin bewertet. Hier erlaubt sich Dreher auch persönliche Erfahrungen zu vermitteln, sozusagen abseits vom Lehrbuch. All das ist gut gedacht und gemacht, wie auch die Infobox, in der jede Substanz zunächst kompakt vorgestellt wird. Leider werden diese Formulierungen dann im Fließtext, teils auf der gleichen Seite, nochmals gebracht, also ohne Mehrwert wiederholt – kleiner Minuspunkt.

Schön aber, dass „Psychopharmaka“ hier in einem sehr breiten Verständnis vorgestellt werden. Also nicht nur die klassischen rezeptpflichtigen Medikamente wie Antidepressiva, Neuroleptika, Phasenprophylaktika, Anxiolytika und Schlafmittel (+ADHS-Therapeutika), sondern darüber hinaus auch nicht dem Arzt vorbehaltene psychotrop wirkende Substanzen wie die Genussmittel Nikotin, Alkohol und Koffein, sowie die (teils medizinisch genutzten) Drogen Heroin, Kokain, Cannabis, Amphetamine und GHB.

Abgerundet wird die Zusammenstellung durch Hinweise auf Gerontopsychiatrie, auf Notfallvorgehen und Wechselwirkungen.

Fazit: Das kleinformatige Büchlein hat man nicht nur griffbereit im Kittel, in seinen Darstellungen ist es auch durchweg gut zu begreifen!

Link zu Amazon

Ein Machtwort über die Wortmacht der Schreibtischfurzer

Meine eigenen Aufschreie über die verharmloste Brutalität der Bürokratie beschränken sich auf rein gedankliche Anklagen und Erregungen zu Fehlentscheiden von Sachbearbeitern.

Eine die Demokratie unterwandernde Bürokratie ist auch intellektuell ein Problem, ist sie doch eine weitgehend akzeptierte Macht, wie ein wucherndes Überich ein inwendig gewordener Tyrann, bei dem zudem die Dosis das Gift macht. Und David Graeber, der „Anarcho-Anthropologe“, der als Occupy-Aktivist den Slogan „We are the 99 percent“ prägte, hält es für längst überdosiert.

Das publikatorisch nach den 60ern fast ganz in Vergessenheit geratene Thema „Bürokratie“ sei eigentlich in seiner Wolf-im-Schafspelz-Allgegenwärtigkeit DAS geheime Großthema unserer Zeit, entziehe sich aber der Kritik, solange wir glauben, für mehr Sicherheit und Effizienz „das bisschen“ Verwaltung in Kauf nehmen zu können.

Eigentlich verstehen sich die Subjekte heute im Westen als demokratisch teilmächtig, aber sie geben allzu viel Macht den hybriden Apparaten der Entscheidungsumsetzer, den banalbösen „Bürogummis“ – die uns oft selbst in die von Beziehungskälte geprägten Verrichtungen mit hineinziehen, und damit in das im weiteren englischen Untertitel unterstellte „geheime Genießen“.

Zu welcher Art von Macht gehört dies dann? Der Begriff Bürokratie wurde Mitte des 18. Jahrhunderts von Vincent de Gournay geprägt und vereint „bureau“ (lateinisch „burra“=der Stoff zum Beziehen von Schreibtischen) und „krateia“ (griechisch=Herrschaft). Max Weber hat sie als rationale Form der legalen Herrschaft bezeichnet, sie kostet aber nicht nur den sie unterhaltenden Staat bzw. Steuerzahler, sie kostet die Verwalteten als Unternehmer oder Privatmensch nochmals: Geld, Nerven und teils Karrieren, Existenzen.

Graeber spricht von einem „ehernen Gesetz des Liberalismus“ und updatet damit das anklingende „eherne Gesetz der Oligarchie“ von Roberto Michel aus dem Jahre 1911. Immer wieder wollten durchaus vernünftig markfreiheitlich gesinnte Gruppen per Bürokratie ihre Effizienz steigern, setzen dabei aber regelmäßig mit den „Flaschen in der Amtsstube“ einen wenig elitehaften, recht korrupten Geist-aus-der-Flasche frei (nicht umsonst wird Humes „die Vernunft ist Sklavin der Leidenschaften“ zitiert). Mittlerweile könne man das eherne Gesetz verschärft formulieren: je liberaler und deregulierender die Politik gestimmt ist, desto mehr wird der Verwaltungsaufwand sogar noch den der Aristokratie übersteigen – und das Ziel des besseren Wirtschaftens ist bald nur noch Nebenschauplatz.

Mit dem Aufstieg des Finanzsektors (Wassermarke 1971: die Abkoppelung des Dollars vom Goldstandard) und seinen sinnlosen „Bullshitjobs“ begann auch in der Privatwirtschaft der bürokratische Siegeszug: keine Managersolidarität mit Arbeitern mehr, Gewinne mehr und mehr aus den Schulden anderer Leute kreiert.

Graeber betont, dass Bürokratie mitnichten eine neutrale, sich zum Ausgeführten unwissend verhaltende, verhuscht-naive Administrationsmacht ist. Der Bürgerfrust verdanke sich nicht nur einer Stammtisch-Dummheit ohne Blick für Systemzusammenhänge, denn Bürokratie sei eine brutale Gewalt, genährt durch eine strukturelle Doppelmoral, die von den „Schreibtischtätern“ fordert, sich einerseits unpersönlich zu geben, sich andererseits zu bemühen, fantasie- und gnadenlos das bisher schon leicht Verfolgbare zu verfolgen: Amtsschimmel mit trittbereiten Hufen, neuerdings mit dem weniger aufdringlichen Stallgeruch unfehlbarer, computergestützter Rationalität.

Wie immer bei „struktureller Gewalt“ versuchen sich die Düpierten in den Aggressor hineinzuversetzen, um zu verstehen, was er „eigentlich“ möchte und zementieren so noch das unsichtbare Herr-Knecht-Verhältnis.

Graeber meint in diesem Szenario auch eine Schwäche der Linken erkannt zu haben: während die Rechten Bürokratie in Maßen von vornherein schätzen und so quasi-naturgesetzlich „ihre“ Gesetze durchdrücken wollen, bleiben die sozialeren Geister unentschlossen im Angesicht des Apparates, der die Umverteilung organisieren soll.

Die Phantasie für gerechtere Welten ende an der Gretchenfrage Bürokratie, wir seien generell einer Fortschrittslähmung anheim gefallen, von poetischen zu rein kontrollierenden bürokratischen Technologien gelangt.

Schon in „Schulden - die ersten 5000 Jahre“ (2011) argumentierte Graeber, dass historisch der Staat die nun alles überwuchernde Berechnung und Bilanzziehung ausgelöst habe. Nun spricht viel dafür, dass auch die alles einnehmende Verwaltungskrake (und damit gar die deutsche Nation selbst) aus dem Geist seiner Postorganisation geboren wurde – Preußen zwang 1867 Thurn und Taxis zur Übergabe eines Systems, das bald auch Twain, Lenin und die Anarchisten mit täglich bis zu neun Zustellungen beeindruckte…

Ist nun also die Post das Paradigma einer „post-rationalen“, pervertierten Vernunft? Gern dachten sich die Bürokraten als Voll-Rationalisten wie die Pythagoreer, eiferten Marsilio Ficinos mittelalterlichen Engelshierarchien nach, aber stets ging der Geist des „guten“ vernunftbefördernden (Herum-)Spielens irgendwie verloren, bei dem auch ein Regelaushandeln mit dazu gehört. Die Regel wurde größer und wichtiger als das zu Regelnde. Nochmals: eigentlich dreht sich dabei Vieles um den richtigen Umgang mit der Imagination – für die Linke sei sie echte Wertschöpfung, für die Rechte dagegen zu regulierendes „unvernünftiges“ Böses.

Graeber zumindest demonstriert auch stilistisch, wie man ohne allzu viel „bürokratische“ Scheren im Kopf gut organisiert und vernünftig-verständlich schreiben kann: von Christopher Nolans Batman, der uns vor dem „Es“-Joker schützen möchte, über – Anthropologie-typisch strukturalistisch begründete – Analogien zu Vampiren und Werwölfen, Sherlock Holmes und James Bond, bis zu Vergleichen zwischen dem alten und neuen Phantasy-Genre, alten und neuen Superhelden, hält er auf angenehme Weise Distanz zum auch wissenschaftlich häufig anzutreffenden Behördenton.

Es ist mit Graeber zu hoffen, dass dies Anstoß für weitere Analysen zum Thema sein wird, etwa zur Aktualität der „Eichmänner“, zur Anonymisierung der Autorität, zur bürokratietypischen „kalten“ Un-Technik des Aufschubs heißer Angelegenheiten, oder zur subjektiven Wirkung der als Fairness verpackten Gläsernheitsforderung, die bald das Unmögliche: die bald schon nicht mehr vorhandene Schambekleidung fordert.

Zum Weiterlesen: http://eprints.luiss.it/994/1/20110621-cistelecan-tesi.pdf “The Discrete Charm of Bureaucracy. A Lacanian Theory of the Bureaucratic Mechanism”

Link zu Amazon

Gesetz und Genießen - sowie die Aufklärung weiterer Vermischungen

Seltsamerweise hatte Lacan geglaubt, originell zu sein, als er zwei scheinbar so unterschiedliche, aber doch irgendwo gleich sture Denker wie Kant und Sade nebeneinanderstellte: Adorno-Horkheimer und Beauvoir waren vor ihm da.

Aber worum geht es eigentlich in Lacans Text „Kant mit Sade“ – neben der Feststellung, dass Apathie und eine gewisse Prinzipienreiterei den trianguliert Guten und den pervers Bösen einen? Die darin angerissenen Themen ergeben kein klares Bild: sicherlich wird eine Art entsexualisierte Sadismustheorie präsentiert (mit der These grundlegender Unreinheiten bei Vernunft und Affekt: jede Begierde sucht auch nach Verbot, jeder Imperativ ist auch von Begehrlichkeiten geweckt). Oder ist es doch mehr Sade-Psychobiographie? Ein wenig Willenstheorie in der Schopenhauer-Nietzsche-Tradition, gar ein als Kapitalismusanalyse taugendes Machtquadrat? Psychoanalytische Ergänzungen zu Kant? Letztlich Einsichten zum individuellen Umgang mit dem irgendwie provokant schweigenden Anderen? Diesem geben Kant wie auch Sade eine Stimme nur, um ihn (in sich, als Gegenüber) als zu lustgesteuert respektive pseudomoralisch sogleich mit eigener Gegenstimme zu neutralisieren, ihn zur rechten Lebensphilosophie (oder zur Persönlichkeitsstörung) zu erziehen.

Als wäre das nicht schon genug: bei den oft verheimlichten Verweisen auch und gerade in diesem Lacan-Text wird es dann quietschebunt. Sie reichen von der Mystik Jakob Boehmes über den pataphysischen Alfred Jarry bis hin zur Prozessphilosophie eines Alfred North Whitehead. Vor allem hier konnte Nobus, der schon zum Thema doktorierte, geschichtliche Hintergründe aufdecken – man bekommt eine Ahnung davon, wie die Textkompositionen Lacans, Freund referenzhöllischer Allusionen, teils stimmiger werden können, nicht selten aber lässt auch die „Auflösung“ ratlos zurück. Der heute so bekannte Philosoph Slavoj Žižek schwärmt zwar von Jacques-Alain Millers didaktischen Fähigkeiten im 1984er-Seminar exklusiv zu diesem Text, jedoch muss selbst Nobus’ Close-reading unter Nutzung aller Interpretationen noch viele Fragen offen lassen. So schreibt Nobus auch am Ende, der eigentliche Aufschluss stehe bei diesem „Creative-writing“ noch aus, mitunter habe Lacan sein Material wohl so behandelt wie Freud einen Traum im Traum deute (also in Sprechblasen die eigentliche Bedeutung hineingeschuggelt).

Bezeichnend für die Grenzen an Erhellung von Nobus’ Philologie: Trotz Verweis auf afrikanische Mystizismen und eine 1959er-Benoit-Performance, wie genau steht es nun um den Theoriegehalt des „schwarzen Fetisch“? Mitten in seiner Aufarbeitung spricht Nobus entwaffnend ehrlich davon, sich nun einfach mal für eine wahrscheinlichere Deutung zu entscheiden.

Es verwundert daher nicht, dass derjenige, der noch am fleißigsten auf diesen Text verweist, niemand anderes ist als Lacan selbst. Die Fachwelt hingegen, die nach dem Erscheinen 1963 bis in die 1980er schwieg, hat sich bis heute eher zurückgehalten – gerade die Kant- und Sade-Experten.

Zu den Ungereimtheiten gehören unter anderem: Ist man einmal besessen bzw. lässt man sich einmal besetzen von einer ideologieartigen fixen Idee, so lässt man sich durch Misserfolge genauso wenig irritieren wie ein Troubadour durch Ablehnungen seitens seiner unnahbaren Hofdame. Wo man dann bald nur noch für das Genießen dieser Idee arbeitet, wäre der Fetisch perfekt. Käme dann doch einmal eine Zuwendung vom anderen als möglicher Beweggrund ins Spiel, ärgert sich der echte Prinzipien-Gutmensch mit seinem staatstragenden Imperativ genauso wie der Brutalo-Libertin mit seiner Sexualerziehung für Jungfrauen. Wie Obsessionen zeigen – etwa bei besonders energischen Richtern oder Politikern: man hat dank todestrieblichem Drive mehr langen Atem, einer fixen Idee zu folgen, als Orgasmen zu erleben, oder eine Vorlust bezüglich unperverser Liebesspiele aufrechtzuerhalten. Und doch sieht Lacan auch die verdrehtesten Subjekte nicht einfach als im Zwischenmenschlichen völlig verdunkelte black boxes, die vom anderen weder in ihren Wahrnehmungen, noch in ihren Annäherungen jemals etwas erreicht. Vielmehr stoppe gerade „Bescheidenheit“ die pflichtbewusste Genießenstotalisierung: So wie die Mutterbrust irgendwie als Allmende, Nutzzunießendes zwischen Kind und Mutter fungiert, meint auch die hemmende pudeur einen – diesmal unsichtbaren – bilateralen „Ambozeptor“, einen vor dem Äußersten, vor Heiligkeit wie vor tödlicher Folter zurückhaltenden Zankapfel. Auch Freud mache ja mit seinen „Boshaftigkeiten“ nie ganz ernst, lasse sich irgendwo noch verzaubern von Güte und Schönheit – selbst in ihren Fratzen.

Was nun: psychopathische „Schlechtgläubigkeit“ an die fixe Idee ewiger Hölle oder gesunde Gutgläubigkeit an die fixe Idee ewigen Friedens? Vor allem ersteres nennt Lacan ja den „Willen zum Genießen“ – Nobus weist darauf hin, dass dieser sich nicht nur der französischen Homophonie nach nah an Nietzsches „Willen zur Macht“ bewegt.

Aber da tut sich schon die nächste Frage auf: ist dieser Wille denn nur eine Art innerer oder äußerer Trigger? Wenn laut Lacan Sades Schwiegermutter in ihrer Jagd auf den kriminellen Schwiegersohn von einem Genießenskalkül beseelt war, triggerte das nicht perfekt das Leid des geplagten Masochisten, des Menschen Sade? Gegen diese Vorstellung bringt Lacan sein berüchtigtes Zickzack-Schema des ideologischen „Schielens“ in Anschlag: Sadisten fokussieren zwar tatsächlich auf den Schmerz des anderen, insgeheim (triebgeladen) arbeiteten sie aber für ihre private fixe Idee, eine fast als allgemeingültig geglaubte Paspartout-Weltanschauung, arbeiten gar umso härter dafür, je mehr Zweifel auftauchen. Ebenso visieren Masochisten den eigenen Schmerz an, schielen aber ganz ähnlich eigentlich (triebgeladen) auf etwas anderes, auf so etwas wie die Verbesserung der Welt. Indem dieser Perverse-als-Ideologe den Schmerz zwar in Kauf nimmt, zuallererst aber auf Realisierungen seiner fixen Idee schielt, wendet sich diese Lacansche These des „Bandenspiels“ vor allem gegen die u.a. Freudsche Vorstellung eines perfekten Sadomaso-Paares – Lacan bringt sie aber in anderer Form auch gegen andere Deckel-Topf-Paarungen wie Mann-Frau, Kapitalist-Sozi etc. in Anschlag. Statt Treffern wie „Faust aufs Auge“ oder „Handschuh auf Hand“ bilden ihm ein vereinzelter Handschuh und seine Umstülpung das Modell dieser Nicht-Passung (könnte man sie übereinanderlegen, wäre wirklich nicht viel von „perfect match“). Lacans „Z-Schema“ würde gar zwei weitere Möglichkeiten des „Schielens“ eröffnen: einen zweiten Handschuh und seine Umstülpung – diese werden leider nirgends ausgeführt…

Was soll eigentlich ausgesagt werden mit der Nicht-Passung? Der Mensch Sade Masochist, der Autor Sade aber Sadist: wäre dies ein typisches Nebeneinander im „Schielen“?

Überdies wäre es für den masochistisch gestrickten Menschen Sade egal, ob sein Wille, für Höheres gequält zu werden, einer inneren Instanz entspringt oder an andere – etwa die Schwiegermutter –outgesourct ist: in jedem Fall wird ja ein fiktiver Verlust: ein Genießen gestiftet. Im Modell des intentionalen Schielens wäre dem Masochisten aber eine auf Triebebene sadistische Schwiegermutter kein geeigneter Sparringspartner: er selbst – und das reicht ihm – spürt ja schon den Trieb zur Versöhnung mit einer aus den Fugen geratenen Natur. Wie der Geizige gegenüber dem Kapitalisten nie zur völlig kalkulierten Apathie gelangt, er nichts damit anfangen könnte…

Weitere offene Probleme also: die Frage nach der Externalisierbarkeit des triggernden Willens sowie die nach der strukturell ausgeschlossenen Passung zweier Willen (geht es also im Kern um einen Hinweis auf das Schielen der Ideologiebesessenen? Ist die echte Perversion dann wie ein Stehenbleiben der Augen?).

Nobus zählt minutiös auf, wie Lacan seinen ursprünglich als Sade-Vorwort gedachten Text für seine eigenen Schriften erweitert, hierbei die Objektbeziehungstheorie zum Gegner wird und zum Ödipus-Dreieck noch der Todestrieb hinzutritt: als „zweiter“ Tod, der noch im Leben Überlegungen zur Leid- und Demütigungsverlängerung bis nach dem Tod aufgibt (Körper und Name zu Staub). Nie da gewesen zu sein – Lacan meint, dieses Silen-Motto habe den Menschen Sade getrieben.

Lacan besteht (wie einst Nietzsche mit seinem Dionysos und Apollo) darauf, dass sich Gesetz und Begehren nie ganz isolieren lassen. Man kann für eine Lustchance in den Tod gehen, aber auch für die Unlust des schlechten Gewissens den Bravsten wie ein Eichmann in den Tod schicken. Die Fiktion des Anderen (eine Art Man für Lacan), sie kann jedoch auch unter Umständen den Befehlsverweigerer-im-Dienste-der-Wahrheit zum Komplizen eines korrupten Systems machen. Wen immer man unterstellt: es ist auch ein bisschen Wiederkehr ganz privater Anderenfiguren dabei (und die – mitsamt allen realitätsfernen Phantasien – ist immer mit dem Gegenteil glücklich).

Ist dann auch der Geld heckendes Geld zählende Kapitalist dem Symptomkompromissen ausweichenden Genießenskapitalisierer analog? Spricht Lacan deshalb wenige Jahre nach dem Kant-Sade-Aufsatz noch häufiger von kapitalistischem Diskurs und Mehrwert, weil der Schmerz bzw. das Genießen eine unbewusste gesellschaftliche Ausbeutungsrealität – Stichwort Weltverbesserung – anzeigt? Wäre die Bühne für den objektivierten Schmerz hinter all den aneignenden, subjektivierten Kognitionen das soziale Gewissen?

Geht es also um ein Zeitalter der Erotik (Lacan 1963) oder des Kapitalismus (Lacan 1969)? Oder ist dies ohnehin fast das Gleiche? Beutet etwa der, der über Produktionsmittel verfügt, genauso denjenigen beziehungskonstitutiv, aber nach Lacan „fiktiv“ aus, der nur seine Haut bzw. Arbeit verkaufen kann, wie der, der über eine narzisstisch Libido verfügt, denjenigen fiktiv sein „Genießen“ verlieren lässt, der nichts vermag, außer seine Triebe zu hemmen? Ist es auf diese Weise, dass der nette Neurotiker dem „Genießen des Anderen“ dient, sich zugleich knechtet für ideologisch Abstraktes, für Fremde(s), und sich verlustig geht in dergestalt fremden Lüsten? Lacan meint ja späterhin, dass es nach dem „Widerstehe!“ gottesgläubiger Zeitalter heutzutage das „Genieße!“ sei, welches „fiktiv“ der freien Lust den Garaus mache. Man würde hier sehen: Der Befehl, das Überich-Gesetz, mischt sich beim Knecht, wie beim Herrn ein. Das wäre der Marxismus Lacans: Es gibt Genießen bzw. Mehrwertabschöpfung für alle, die Gewinne sind freilich allenfalls Krankheitsgewinne.

Für niemanden gibt es ein „perfect match“, stattdessen für alle die ewige Verfehlung im Gespaltensein zwischen Wissen und Glaube. Stets weiß das erwachsene Subjekt, dass es ja eigentlich keine Romantik, keine echte Zweisamkeit, weder im Guten, noch im Schlechten gibt, dennoch glaubt es besser (wenn auch irgendwo pervers) an eine sprachlos liebende Mutter.

Ähnelt diese Spaltung nicht der Teilblindheit des Sozis, um die Allmacht des Marktes zu wissen und dennoch an die Berechtigung der Empörung oder gar des Klassenkampfes zu glauben? Nicht nur die Frau, auch der Kapitalist werden angeschrien, angefleht, wo doch der Fetisch der fixen Idee eigentlich als „Partner“ ausreicht. „Fool“ und „Knave“, Lacans Linke und Konservative: gleichermaßen genießend und doch allein?

Viele Fragen. Aber dass man sie so stellen kann, verdankt sich auch Nobus’ Arbeit.

Link zu Amazon

Mit sich wie ein unternehmensberaterischer Sokrates ins Gericht gehen

Wie bei Jesus ist auch im Falle des Sokrates der reale Mensch bald hinter wirkmächtig die Lehre interpretierenden Schriften verschwunden. Wer nun an die metakommunikativen Strategien in Platons Dialogen denkt, an Kierkegaards Ironieunterstellung oder Nietzsches Quasi-Lob, der Sterbenskünstler hätte halt auch noch musizieren sollen, fragt sich, was nun die wie als Computerprogramm-Nachbesserer auftretenden Denkverhaltensheiler mit ihm anfangen wollen.

Nun, das Gleiche wie die philosophische Praxis oder Leonard Nelson zuvor: Dialogmuster anbieten, welche das Rationale am Menschen totalisierend gegen seine irrationale „bias-Basis“ ausspielen (und dort Schuldgefühle zurücklassen).

Ein solches therapeutisches Aus-der-Nase-Ziehen ist nicht ganz die Ironisierung und Zurück-Haltung, für welche die Philosophie Sokrates in Ehren hält.

Stavemann, kognitiver Behaviorist mit Praxis in Hamburg sowie Leiter des Instituts für Integrative Verhaltenstherapie, weiß, was er tut, kennt seinen Sokrates und möchte seinen Kollegen gar ein Philosophiestudium anempfehlen. Wer weiß, vielleicht wird ein Boom neuer Antike-Exegesen losgetreten, der die Mainstreampsychologie völlig verändert.

Natürlich stimmt es und findet sich nirgends so praxisnah dargestellt: Sokrates als Vorbild für die Gesprächsführung gibt eine Fragetechnik an die Hand, welche im therapeutisch-beratenden Gespräch eingesetzt werden kann, besonders wenn es um Entscheidungsfindungen bei lebensphilosophischen Fragen geht.

Stavemann bemüht sich nicht nur um eine historische Einordnung des Sokrates und seiner Folgen, er hilft auch bei der Praxisumsetzung, wofür zahlreiche Musterdialoge die dialogisch-mäeutische Technik anleiten.

Therapeutisch sind drei Kategorien des sokratischen Dialogs interessant:

Der explikative Dialog klärt die Auffassung schwieriger, existenziell bedeutsamer Begriffe (etwa des Lebenssinnes).

Normativ gesinnt ist ein Gespräch dann, wenn zum Beispiel persönliche, konflikthaft gewordene Glaubenssätze auf ein allgemein vertretbares Dürfen geprüft werden.

Ganz nah an der bekannten „Dysfunktionalität von Überzeugungen“ ist der Dialog, der prüft, ob Denkstil und Verhaltensweisen zielführend für ein selbstgestecktes Ziel sind.

Das ganze Konzept hat bei den vielen alltäglichen Brettern vorm Kopf seine Berechtigung, kann viel leisten, aber es ist ein intellektualistischer Rahmen, in dem die Veränderung gesucht wird. Für diesen Rahmen ist Stavemann wahrscheinlich der beste Guide – und auch wer Skrupel vor möglicher Erzeugung von Schuldgefühlen hat oder mehr mit Abgründen der Vernunft arbeiten will, sollte sich erstmal diese Tour nehmen.

Link zu Amazon

Wie Verhaltensdidaktiker auf Wellenbrechern surfen

Eigentlich sehen sich die ACT-Erfinder als Wellenreiter auf der ersten Welle des heute oft als stumpf abgetanen Behaviorismus eines „homo epicurus“ (privat Lust maximieren, Unlust vermeiden), wie ihn Skinner an der Umweltinteraktion von Ratten beobachtete – und dirigierte.

Wie weit hat sich die sogenannte dritte, Sprech- und Affektlogik anerkennende „Welle“ der Verhaltenstherapie (hier repräsentiert durch ACT) von der zweiten Welle, dem kognitiven Behaviorismus, entfernt? Vor allem, wenn man bedenkt, dass jener eher auf die Analogie zu einem umweltunabhängigen, computerartigen Regelanwender setzt, ein „homo oeconomicus bentham“ (eigenes/gesellschaftliches Gesamtglück überwachend). Wie passen diese laut ACT-Vater Hayes „Fehlentwicklungen“ nun doch zu ACT?

Nun, die Praxis des Akzeptierens rational nicht lösbarer Kognitionen ist technisch gar nicht so weit entfernt von der aktuellen psychologischen Mainstreampraxis.

Längst wurden ohnehin unterschiedliche neue Elemente und Techniken in die moderne KVT implementiert. So sind es manchmal nur Kleinigkeiten: das Disputieren etwa wir auch von ACT eingesetzt, nicht um einzelne Gedanken als falsch zu entlarven, sondern um die potentiellen Konsequenzen des Für-Richtighaltens spürbar zu machen. Auch das ABCDE wird teils neu interpretiert:

Statt Auslöser, Belief bzw. Glaubenssatz, Consequence (in dysfunktionalem emotionalem Erleben), Disputieren und Effekt (neuer Gedanken) geht es nun nur um die Beziehbarkeit auf einen Glauben, um Consequence (aber nur in dysfunktionalem Verhalten) und um die zentrale Technik der Defusion. Weniger übersetzbar in die KVT ist die Orientierung auf wertefundiertes Engagement, das eigentliche ACT-Additiv.

Die Kontrastdarstellung ermöglicht einige Aha-Erlebnisse, etwa wie man den alten Hegel auch veranschaulichen könnte (ob er wohl mit dem Kontextselbst einverstanden gewesen wäre?). Oder auch wie wir uns nach Vorbild der Dingwelt begreifen, die ja meist tatsächlich bestens in ein mechanisches Weltbild hineinpasst.

Die Wende zum „funktionalen Kontextualismus“ wird nicht nur didaktisch genial erklärt, auch enthalten der Anhang bzw. die online hinterlegten PDFs den eigentlichen Praxis-Schatz: 23 Arbeitsblätter, welche die metaphernfreundliche Potenz der ACT voll entfalten und sich direkt therapeutisch nutzen lassen.

Link zu Amazon

Keine Macht den Irrationalisten!

Sehr umsichtig, von der Antike bis zum Alltagsverständnis, von Klassikern bis zu neuster Neuro-Empirie, diskutiert Hübl Phänomene, die dem Bewusstsein als Herrn im Hause zu entgehen scheinen – und kommt immer wieder zu dem Schluss: „Alles halb so wild!“ – da war nix, bzw. nichts, was auf der Ebene des Herrn relevant wäre. (ein wenig moderne „Herrenmoral“ an dieser Stelle?)

Das Buch leistet dabei gleich mehrere Dienste: es ist eine locker geschriebene Einführung in die Philosophie und Empirie des Bewusstseins, dient aber auch als Leitfaden zur Geschichte derer, die den Geist bzw. den Hausherrn der mental erfahrbaren Phänomene austreiben wollen.

Das Buch kann natürlich keine eierlegende Wollmilchsau sein, ist mitunter auch „nur“ eine zur Überproduktion bestallte eierlegende Sau. Das liegt an der Mache und auch an der Masche, wird doch jedes einzelne der beschriebenen Phänomene (und sie werden nicht immer ganz schlüssig verknüpft nacheinander abgearbeitet) nach dem gleichen Muster vorgestellt:

- Zitat/Abholen des Lesers am Alltagsbeispiel

- klare Erklärung des Problems aus Sicht der en masse versammelten Kritiker des starken Ichs und Bewusstseins

- Widerlegung über die Beschreibung psychologischer Experimente (weit häufiger als auf philosophisch-argumentative Art).

Von einem Philosophen kenne ich diese Art der „Abfertigung“ noch nicht allzu lange, bin von den Weisheitsliebhabern eher manchmal zu tiefschürfende und systematisierende Argumentationszüge gewohnt.

Bei Hübl bekomme ich zwar eine differenzierte Phänomenentfaltung, aber jeder eingeschlagene Weg führt interpretativ wieder absehbar nach Rom: und man muss sich immer wieder zufrieden geben mit dem vorgelegten „Knochen“ der Empirie, auf den sich der moderne Philosoph auch beim wohl interdisziplinärsten aller Themen des Menschen stützt.

Schemaabarbeiten auch stilistisch, wo teils auf einer Buchseite gleich mehrfach das Muster der Nennung aller Gewährsmänner auffällt: Nation, Fachtitel, Name.

Empiriker werden „verphilosophiert“ (mehr als sie es selbst tun auf einen auch in einer Denklandschaft sichtbaren Punkt gebracht), Philosophen „verempirisiert“ (am Beispiel, Experiment oder Alltag gemessen). Das ist nicht immer einfach zu verbinden.

Toll ist die Synopse verschiedener Bewusstseinstheorien in das Bild einer Openairparty mit unbekanntem Türsteher und VIP-Berichterstattern, die auf dem AWARENESS-Feierhügel v.a. die lauten, grellen, sexy Elemente wahrnehmen.

Die Psychoanalyse als Top-Hausherr-Entwürdiger wird auch angeführt, aber recht verkürzt und naturgemäß wenig vorteilhaft dargestellt. So seien etwa Freuds Indizien für Unbewusstes wie Träume oder Versprecher allenfalls als „strong reading“ interessant, ebenso wie Žižeks Interpretation eines jungen Mannes arg klischeehaft ödipal ausfällt (eigentlich diente ihm der Hitchcock-Film nur als Theorieillustration).

Der Hausherr des Bewusstseins könne sich bei etwaigen Selbstzweifeln und Heimsuchungen also mit Hübl folgender „Abwehrwaffen“ bedienen:

1 Gegen allzu irritierende neue wissenschaftliche Fakten in Bewusstseinsfragen hilft meist schon die Nutzung eines philosophischen Handwerks

2 Sind wir generell verblendet durch einen uneinsichtigen Geist? – gegen das eigene mentale Brillenträgertum ist schlicht nichts auszurichten, dies ist sokratisch anzuerkennen – auch durch die der Psychologie nachgeordnete Neurowissenschaft

3 …und verstehen unsere Bewusstseinsontologie nicht? – nochmals: das Rätsel bleibt!

4 Sind wir im Tunnelblick selektiver Aufmerksamkeit gefangen? – Nun, Informationen, welche das Nadelöhr zum bewussten Erleben bewältigen, verstricken sich tendenziell zu einem ganzen Netz aus Verbindungen – aber gerade die realitätsgerechte, flexible Bezugnahme darauf ist es, was beim Menschen Kultur und Lebenssinn ausmacht

5 Treiben uns verdrängte Wünsche? – Motive sind wichtig, sie sind aber mitnichten „freudianisch“ „geheimgespeichert“, sind bewusstseinsfähig, nur nicht sämtlich auch schon bewusst

6 Täuschen wir uns in unserer Selbsteinschätzung? – keineswegs: sich besser dazustellen ist in seinen diversen Phänomenen eigentlich nur eine Beseitigung kognitiver Dissonanz, aber keineswegs die menschliche Grundverfassung

7 Ist unser Ich nur Spielball struktureller Zwänge? – Ach was: Rollen und Narrative haben Einfluss, machen uns aber nicht aus

8 Steuert uns ein Sprachinstinkt? – wohl kaum: Sprache lenkt die Aufmerksamkeit, dient als Erinnerungsstütze, aber unser Denken ist unabhängig von ihr, nutzt sie lediglich als wichtigstes Instrument

9 Tricksen uns schon unterschwellige Wahrnehmungen aus? – das prosodisch „Mitkogniszierte“ kann uns tatsächlich beeinflussen, beeinträchtigt allenfalls den untrainierten Impulsmenschen

10 Sind unsere Entscheidungen am Ende nur als durchdacht verkannte tierische Intuition? – Abkürzungen und Daumenregeln sparen nicht nur bei den unzähligen Alltagsentscheidungen Zeit, implizieren aber auch zuvor schon gedanklich für richtig Gehaltenes. So macht auch ein ungeprüftes Bauchgefühl doch wieder rational Sinn…

11 Und wenn wir dann denken, dass wir denken, denken wir dann nur, dass wir denken? – Nix da: „Handlungserleben“ gibt es wirklich mitsamt Handlungskorrelat: einen echten Kontrollverlust sollte man daher „kontrolliert“ für ekstatische Momente und Kreativität planen.

Resümierend kann man sagen, dass Hübls Vorhaben, für alle (Interessierten) zu schreiben und auch noch über alles (möglicherweise Bewusstseinsfähige) zu schreiben, aufs Gesamtbild gesehen zwar leider bisweilen den argumentativen Zug verliert, der „Rundumschlag“ aber doch auf beeindruckende Art und Weise die Position des Ichs und der Ich-Psychologen stärkt.

Natürlich lässt sich dem ebenso wie Richard David Precht auch medial gut sichtbaren Philosoph vorwerfen, dass er als Schreiber manche seiner ebenfalls zwischen Philosophie und neurobiologisch-kognitiver Bewusstseinsforschung wandelnden Kollegen übersieht (Petra Gehring listet in der FAZ vermisste Referenzen auf Autoren wie Thomas Fuchs, Michael Hagner, Peter Janich, Michael Pauen, Stephan Schleim, Jan Slaby).

Aber einen Anspruch auf eine akademische Zusatzleistung oder auf die vollständige Nennung aller Einflüsse habe ich nicht. Für mich und vielleicht auch für die meisten Leser überwiegt trotz der erwähnten stilistischen und vorhabensinhärenten Minuspunkte das Positive: Hübls „Untergrund“ liefert die auch zum Nachschlagen taugliche State-of-the-Art-Kartographie eines sehr komplexen Phänomens.

Link zu Amazon

Roh oder überkochend?

Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörung (Schattauer 2017)

Schon der Buchrücken verspricht eine kleine Hoffnung auf Behandelbarkeit des Antisozialen, der früher einfach als unheilbarer, kaltblütig-bösartiger Psychopath galt.

Diese ärgste Verkörperung einer Antithese zu Rousseaus grundauf gutem Menschen irritiert noch heute. Auf vielen der 693 Seiten erfährt die „psychische Struktur“ des Antisozialen zwar diverse konkrete Beschreibungen, aber keine sichere Verortung: irgendwo zwischen zwei Polen oder vielmehr entweder der eine Pol oder der andere: entweder emotional schnell überkochend, roh Impulse agierend, oder eher ich-bezogen, Loyalität suchend, kaltblütig und gewaltbereit.

Verfolgt man die Begriffskarriere, erscheint dieses Spektrum als von Anfang an gegeben: von Pinels „Manie ohne Delir“ über Prichards „moralische Verrücktheit“ hin zur Differenzierung zwischen Sozio- und Psychopathie: immer wieder findet man einerseits den notorisch angstfreien Einzelheinz, andererseits den Prototypen des subkulturellen Gangsters: „emotional hyperreagibel“ oder „emotional hyporeagibel“ heisst es zu den farbigen bzw. blassen Hirnbereichen in der Bildgebung.

So fällt es naturgemäß schwer, diese Persönlichkeitsstörung auf den Punkt zu bringen: sind die selten paraphilen Sadismen vor allem eine Unterform des Narzissmus oder hat man es mit einer Strukturstörung, also einem Borderliner zu tun? Ist der Betroffene (fast immer sind es Männer) noch schuldfähig, oder äußert sich so ein unglücklicher Neurotiker mit recht guter Prognose?

Bei den auffälligen Meinungsverschiedenheiten zur Einordnung überrascht es nicht, dass auch die Behandlungsempfehlungen (wo man sich mehr Intuition als die sicherheitspriorisierenden S2-Richtlinien erlaubt) stark schwanken: einmal soll man strategisch eigene Kaltschnäuzigkeit zur Schau stellen, dann wieder ganz professionell eine Balance zwischen Konfrontation und Takt finden.

Selten hielt eine State-of-the-Art-Artikelsammlung so viele Überraschungen bereit. Nicht nur gilt letztlich, wie schon „Die Ärzte“ wussten: „Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe“, auch liegt recht häufig gerade bei den „Eiskalten“ noch eine Angststörung darunter. Leider eine ohne Hilferuf im brutalen Agieren.

Bei den vielen versammelten Blickwinkeln verwundert es nicht, dass das ein oder andere doppelt erscheint (Haupttreffer wohl: „maligner Narzissmus“), wenn auch immer wieder interessant vaiiert.

Richtig pikant ist, wie die Schematherapeuten den Klärungsorientierten Therapeuten studienfundiert die Siegesfaust recken, die Geschmähten aber schon im folgenden Artikel darauf verweisen, eigentlich ja viel breiter aufgestellt zu sein.

Es verwundert und erfreut zugleich, dass gerade beim übertragungsresistenten Gegenüber so viele psychodynamische Ansätze Eingang in das Buch fanden, hier finden sich viele Herleitungsmodelle und konkrete Behandlungsvorschläge.

Zuletzt die Frage: Könnte man diesen andere übergehenden Typen überhaupt entfliehen, gibt es Kulturen, die sein Auftreten weniger fördern? Ja. Man halte sich zunächst einmal fern von westlichen Gefängnissen, noch mehr – überrascht dies? – aber von den Chef-Etagen. Unter Frauen wird es nicht einfacher als unter Männern, sie seien lediglich oft falsch als hysterisch diagnostiziert. Aber weit weg von hier findet man Ruhe: in Taiwan (hier ist es studienbelegt) taucht der Antisoziale so gut wie gar nicht auf…

Fakten zum Buch:

47 Beiträge mit Anhang

5 Teile:

1. Geschichte und Epidemiologie

2. Grundlagen

3. Klassifikation und Diagnose

4. Symptomatologie

5. Therapie

Link zu Amazon

Fortgeschrittene Substanz-Selbstregulierer auf die Couch?

Voigtel weiss, wovon er schreibt: der Psychoanalytiker hat ein Berliner Modellprojekt zur Suchtprävention geleitet und auch sonst langjährig mit Abhängigen therapeutisch gearbeitet.

So referiert er zunächst die ersten Annäherungsversuche der Psychoanalyse an Abhängigkeitserkrankungen, etwa Freuds Paradigma der perversen Selbstbefriedigung („Ersatz mangelnden Sexualgenusses“, spezifisch oral auch als Nachfolger fürs Daumenlutschen), Sándor Radós’ „Initialverstimmung“ (selbstallergische Abwehr gegen eine Unlustspannung), Edward Glovers und Wolfgang Tress’ „Selbsthass“ und Krystal & Raskins „resomatisierter Uraffekt“ (in Deutschland vertreten von Anneliese Heigl-Evers).

Spätere psychoanalytische Einlassungen führen zu Léon Wurmsers „Affektregression“ (für die bald nur noch sekundäre Gefühle wie Schuld und Scham vorherrschen), der Idee des Nachwirkens fehlender nachahmbarer „Selbstobjekte“ (Kohut, Burian) oder mehrere Perspektiven nebeneinander zusammenfassenden Modellen (etwa Wolf-Detlef Rost oder Andrés Rascovsky).

Leider fehlt im geschichtlichen Abriss das „Genießen“ Lacans, das die Disziplin auch im Exzess, die Irrationalität des Rationalitätseskapismus als menschtypisch verallgemeinert.

Generell findet Voigtel, dass Suchtmittel für die Tendenz stehen, Affekte autistisch, ohne Umweg über andere zu regulieren. Im unkontrollierten Missbrauch finde man regelmäßig psychoanalytisch benennbare Abwehrformen: Reaktionsbildung, Vermeidung und Projektion bilden so etwas wie eine Form placeboartigen Glaubens an ein subjektives Heilsversprechen.

Voigtel unterstellt Süchtigen eine über Symptombildern schwebende, fixierte Persönlichkeit, für die er alsdann eine wahrscheinliche Genese beschreibt:

Ausgehend von der anaklitischen (anlehnenden) „Überlassung“ (um Zurückweisungen auszuweichen alles mit sich machen lassen) übers Aufsuchen isoliert-sicherer Rückzugsorte, die Erhebung halbgarer materieller Zuwendungen wichtiger Bezugspersonen zu verehrenswürdigen Objekten/Liebesrepräsentanzen kommt es schließlich (unterm Flüggewerdezwang) zur Fetischisierung der Droge.

Voigtel unterscheidet zwischen durch früh fixierte Persönlichkeitsaspekte ausgelöster und auf Härten des Lebens reagierender Sucht. So macht es Sinn, entsprechend therapeutische Leitlinien für die Therapie symptomatischer und struktureller Sucht an die Hand zu bekommen.

Ganz wunderbar sind die eingestreuten Fallvignetten, die authentisch scheinen und so ganz ohne die sonst oft auffallend bemühte Konstruktion zur Veranschaulichung der Theorie passen.

Die eigens behandelte Übertragungssituation wird als Chance beschrieben, Affekt- und Beziehungsängste bewusst zu machen. Therapeutisch sei es Ziel, das schwache Selbst der Patienten so weit zu stärken, dass es immer weniger auf süchtige Abwehr angewiesen ist.

Link zu Amazon

Angewandte Philosophie hilft beim Einordnen der vielleicht „philosophischsten Krankheit“

Medizinische Leitlinien für den Umgang mit Abhängigkeitskranken (Springer VS 2015)

Eigentlich ehrfurchtsgebietend: eine dicke Dissertation auf dem Feld der Ethik, die eine anstrengende Lektüre erwarten lässt. Aber in diesem Fall erhält man wie nebenbei, bzw. über die weite Strecke der ersten Hälfte hinweg, auch die wohl beste Zusammenfassung, was eine generelle Einführung in die Suchtarbeit angeht.

In der stets praxisnahen Darstellung medizinischer und politischer Praxis des Umgangs mit Süchtigen kommt Bell zu dem Schluss, dass der „einfache“ klassische Ansatz der undifferenzierten Pathologisierung und der Abstinenzforderung gleich mehrfach schaden kann, dass hingegen der aktuelle Ansatz der harm reduction leicht Anschluss an den aktuellen ethischen Goldstandard erlaubt, eine aufgeklärte Freiheit in den Grenzen des sozialen Miteinanders und Selbstermächtigens anzuzielen.

So sollten sich Suchtmediziner und -therapeuten auf den „informed consent“ beschränken, von sich aus „nur“ zu beraten und lediglich bei riskanten Auswüchsen des Konsums einzugreifen.

Bell beginnt seine Studie mit einer grundlegenden Frage: Ist Sucht eine Krankheit oder nur eine unkluge Verhaltensweise bzw. eine moralisch verwerfliche Neigung? Die Medizintheorie liefert bisher keine überzeugende Antwort – stets stehen andere Interessen hinter den Definitionen von gesund und krank.

Und bei den im Unterschied zu anderen, weniger „philosophischen“ Krankheiten, fällt eine Antwort auch tatsächlich schwer, sollten doch mindestens vier Wege zur Suchtentwicklung in Betracht gezogen werden, neben der Umwelt, den Genen und der Persönlichkeit auch unorthodox die existentielle Sinnsuche.

Vor allem diesem Zugangsweg sollte mehr Aufmerksamkeit gelten, denn „frei“ sei der Mensch erst, wenn er seine Entscheidungen ohne paternalistische Einschränkungen treffen kann, wenn er in Konsequenzen seines Handelns eingeweiht wird, generell an andere Menschen und andere Normen gebunden ist und dennoch auch nach Entgrenzung streben darf.

Drogenkonsum ringe um Freiheit-von und Freiheit-zu, sei „immer ein tragisch gescheiterter Selbstheilungsversuch.“ So könne Sucht zwar auch symptomatisch bekämpft werden, der eigentliche Erfolg stelle sich aber erst ein, wenn die zugrunde liegende Suchtstruktur neu geordnet werde.

Bell begründet seine Position sehr feinsinnig (mit absetzenden Überlegungen zu Wilhelm Schmidts Glücksuche-als-Krankheit, Stephan E. Müllers Sucht-als-Ewigkeitsdurst oder Dietmar Mieths Sucht-als-Verweigerung-des-In-der-Welt-Seins, aber auch zur häufigen Fetischisierung des Glaubens in den AA-Gruppen).

Andererseits klingt sein auch das Kulturunbehagen und Zwangsgenießen berücksichtigender Entwurf, der sehr wohl weiß, dass der an einer unsichtbar bindenden „Nabelschnur“ hängende Mensch kein sich irgendwann in der Mitte beruhigender Pendelartist ist, nicht nach der behandlungspraktisch Erfolg garantierenden Leitlinie.

Im Kern bleibt es bei dem Verweis auf die religiöse Komponente, bleibt es bei einem dem Patienten zu vermittelnden Vertrauen in die unverlierbare Würde jedes Menschen, die ihr Maß nicht an einem Wohlverhalten oder Gesundheitszustand habe.

„Seien Sie so frei, frei zu sein!“

Und nichtsdestotrotz ist das, was Bell hier leistet, in Themenstellung (genuin philosophisch), Umsetzung und Stil (trotz Doktorarbeitsrahmen) schlicht grandios!

Wenn Bell auf den finalen elf Seiten den Gedankengang nochmals zusammenfasst, bekommt man ein Gefühl dafür, wie brillant die knapp 400 Seiten zuvor waren, möchte man doch die in ihrer Seriösität packend präsentierten Ausführungen und Detailargumente nicht verpasst haben.

Link zu Amazon

Die Mutter aller Heileffekte: Achtsamkeit – und auch noch äußerst achtsam beschrieben

wie sie die Psychotherapie verändern und bereichern (Schattauer Verlag 2016) „McMindfullness“ lautet das abwertende Schlagwort für den vielleicht schon nicht mehr ganz so hippen Teil der Masse, der massenkompatibel verkaufte „Selbsteinordnungsmetakognitionen“ betreibt und damit mehr auf „Statustatoos“ aus ist als auf ein seriöses Eintauchen in die buddhistische Haltung. Das äußerst erfahrene deutsch-österreichische Autorenduo schießt nicht einfach einen weiteren Titel raus, der auf dem Trend surfen und vor allem den „achtsamen“ Zeitgeist bedienen soll.

Vielmehr verdient gerade dieses Buch aus der Flut der Veröffentlichungen herausgegriffen zu werden, beschäftigt es sich doch erstmals grundlegend mit der Frage nach der Achtsamkeit als heilendem Therapeutikum, fragt UND belegt eindrücklich, was daran eigentlich wirkt.

Nach einer kompakten Übersicht über die Wirksamkeitsforschung der letzten Jahrzehnte erfährt man in einer imponierend redlichen Gesamtübersicht erschöpfend viel über die therapeutisch relevanten Dimensionen der Achtsamkeit. Dank der Überblendungen zur geschichtlichen Basis im Buddhismus wird deutlich, dass das, was einst als Religion wahrgenommen wurde, nun nach der psychologischen Wende seit Kabat-Zinn eine idealtypische Blaupause einer nicht nur an Symptomen, auch an der Wurzel ansetzenden Therapie abgibt.

So werden klassische Wirkfaktoren (etwa die „großen Vier“: Außertherapeutisches wie Klientenressourcen & Umwelt, allgemeine Therapiefaktoren wie Empathie & Ermunterung, Placeboeffekte und die spezifischen Techniken einer Therapieschule) per Achtsamkeit spezifisch augmentiert oder ergänzt, wirkt diese doch über…

1. …die therapeutische Beziehung

2. …Aufmerksamkeitssteuerung

3. …Disidentifikation

4. …Akzeptanz, Gleichmut und Selbstmitgefühl

5. …Lernen durch neue Erfahrungen

6. …neue Bedeutungs- und Sinngebung

7. …Differenzieren und Integrieren

Überhaupt sind die Autoren bemüht, auf Übersetzbarkeiten in ALLE anerkannten Therapierichtungen zu achten, etwa auch zur gleichschwebenden Aufmerksamkeit der Psychoanalyse.

Unter den diversen therapeutischen Umsetzungen von Achtsamkeit wird dann aber die Hakomi-Methode als paradigmatische westliche Praxisadaption näher beschrieben und in ihrer Anwendung auf verschiedene Störungsbilder extrapoliert. Und auch für die eingangs genannte Kritik hat das Buch etwas parat. Nicht nur, dass es aufzeigt, was eigentlich mit der Tiefendimension von Achtsamkeit gemeint ist.

Es begegnet auch dem weitergreifenden Verdacht, Achtsamkeit sei gar kein Gegengewicht zum Druck, den die spätkapitalistischen Subjekte erleben, sondern erhöhe ihn letztlich nur noch durch zeitweiliges, durch Ineffizienz ein Schuldgefühl zurücklassendes Distanzieren (man denke an Adornos „Es gibt kein richtiges Leben im falschen“).

Georges I. Gurdjieff schlägt vor, das laute und bald in ein Gezerre mit dem Es verstrickte „falsche“ moderne Überich durch ein neutrales richtiges zu entwaffnen, das sich übersinnlicher Projektionsfusionen enthält und alles nur als „ordinäres sinnliches Ding“ sieht. Dass man sich mit so etwas wir dem von Rocko Schamoni besungenen Mond als neutralem Beobachter befreunden kann: das ist die hier sehr plausibel vertretene, ermutigende Wette der Achtsamkeitsbewegung.

Link zu Amazon

Wenn das Guttun nicht gut gemeint ist

Die Glücks-Doktrin und der perfekte Mensch (edition Tiamat 2016)

Die Zitate prominenter Zeitgeistkritiker auf dem Backcover situieren das Buch als neusten Meisterstreich bzw. als sinnige Interpretationsrichtlinie für den Theorie- und Lebensentwurfs-Hipster, der sich auch von der Gesundheitsbewegung nicht einfach mitreißen lassen möchte.

Und tatsächlich liegt nun ein konzise geschriebener Widerspruch zu der spätkapitalistisch an Macht gewinnenden „Bio-Moral“ vor, genauer zu dem mehr oder weniger expliziten Imperativ, die „Schuld“ am leiden machenden Schicksal bevorzugt im stets nur suboptimalen eigenen Quantifizieren, Trimmen, Tracken und „Hacken“ des eigenen Körpers, auch in der Einstellung oder Hirnverfassung zu suchen.

Gespickt mit Zitaten aus Ratgebern zur Glücksfindung und ersten leiseren Gegenstimmen bekommt man „getabstract“-artig alle relevanten Titel in kontextperfekter Zusammenfassung geliefert.

Das Buch macht ziemlich Stimmung gegen die sogenannte „Wellness-Diktatur“ (das „Syndrom“ im Titel will in seiner Zweideutigkeit, als Phänomenballung und Krankheit, verstanden werden). Dabei ist es naturgemäß einseitig und zählt nach dekonstruktivistischer Art wenig zimperlich auch zarte Ableger zum Stamm.

Am Exempel der ebenfalls als Glückstyrannei herangezogenen Akzeptanz+Commitmenttherapie dachte ich, dass doch bitte nicht alle die Individuen ansprechende Lebenshilfe gleich als Zulieferer für den Neo-Kapitalismus verdammt werden muss (dessen Subjekte so unpolitisch seien, da sie syndrominfiziert glauben, sie könnten außer ihrer Einstellung zu den Dingen ohnehin nichts ändern – ähnlich sieht dieser Tage David Graeber in der auch die beschäftigt-okkupierten Bürger stark prä-okkupierenden Bürokratie viel, überaus viel böse Motivation).

Und so scheint die Wellness-Kritik selbst mitunter ein Fall für die eigentlich der positiven Psychologie eines Seligman vorgeworfene „bad science“, differenziert nicht, wo etwas nicht zum eigenen Argumentationsstrang passt.

Es ist freilich auch schwer zu sagen, wo die Grenze zur Syndrom-Krankheit liegt, wenn der Zwang nicht mehr von außen, sondern von innen kommt (vielleicht hilft hier Robert Pfallers Kriterium des „vernünftigen“ – und nicht exzessiven, Verfehlungen abstrafenden – Vernunftnutzens).

Aber geschenkt – in Zeiten, da Ideologie immer weniger mehr als solche erkennbar scheint, muss eine Gegenstimme auch grell und frühwarnerisch auftreten dürfen, um plausibel zu machen, dass und wie „Wellness“ zum subtil totalitäre Züge annehmenden Zeitgeist wurde.

Link zu Amazon

Sich anders erinnern – und aus Altlast Neubeginn stiften

Mit Gedächtnisrekonsolidierung die Ursachen von Symptomen beseitigen (Junfermann 2016)

Was sich nun „Kohärenztherapie“ nennt und humanistisch-franklsch von blockierenden, wie auf erlösenden Klartext wartenden Symptomen Antworten auf die Frage nach dem Lebenssinn erwartet, lief früher unter dem Motto, Tiefenpsychologie auch kurz halten zu können, bzw. Kurzzeittherapie auch tief durchzuführen.

Wahrscheinlich würden auch Titel wie „Gedächtnishacking“ oder „neurobiologisch basierte Sinn-Missmatch-Therapie“ gut passen. Letzteres entspricht der Technik, die Leidensleier gegen einen sprechend gemachten Symptomklartext in Stellung zu bringen, gewissermaßen den sekundären Krankheitsgewinnler gegen den Primärverlierer auszuspielen.

All dies basiert auf neueren Erkenntnissen der Abläufe im emotionalen Gedächtnis, welche nahelegen, dass die derzeit populäre kognitive Emotionsregulation oft ins Leere greifen muss – sie fußt gewissermaßen auf Analysen verbrannter Asche und wagt nicht das sofortige Heruntertemperieren der wilden Lavamasse ausgebrochener „Vulkanenemotionen“.

Nach dem umfassenden Rework der älteren Veröffentlichung „Depth Oriented Brief Therapy“ spielt nun eine Seitensparte der Neurobiologie die Hauptrolle: die Gedächtnisumschrift.

Die Forschungen diverser Neurobiologen zur Selbsterhaltung von affektverbundenen Gedächtnisinhalten zeigen, dass bei emotionalem Wiederdurchleben und -arbeiten belastender, symptombildender Ereignisse eine ebenso für wahr gehaltene Gegeninterpretationen den imperativ traumatischen Charakter lösen, eine Neutralisierung herbeiführen können.

Für die Kernidee dieser cleveren Technik danken die Autoren dem argentinischen Neurobiologen – nicht dem gleichnamigen Bassisten der Gruppe „Train“ – Hector Maldonado, der die kindliche „Kühlschranklichtillusion“ in Bezug auf das Gedächtnis ent-täuschen will: Nicht nur feuern „lichtspendend“ die Neuronen vor allem nur beim Öffnen, auch bringe jedes Aufrufen/„Aufmachen“ einer Erinnerung ihre Veränderung, gewissermaßen ein Umdimmen mit sich, zumeist zwar einfach eine Selbstbestärkung (wie das buddhistische/klinsmannsche Ethos „jeden Tag ein bisschen besser“) auch des Schlimmsten, aber potentiell auch eine Destabilisierung. Auch was Wertung und affektiv damit verbundenes Selbstbild angeht, helfen Aktualisierungen innerhalb des „Rekonsolidierungszeitfensters“ von etwa fünf Stunden.

Wo auch andere Therapiekonzepte Gefühlsschlacken und Affektwiedergänger mehr und mehr als Freiheitshindernis begreifen, denen man dann aber aufgrund ihrer Inkompatibilität mit lerntheoretischen Konzepten nur durch Beziehungswärme oder durch Schaffung buddhistischer Residuen beizukommen glaubt, trickst man hier direkt eine biologische Funktion des limbischen Systems aus.

Faszinierend ist die Idee, nicht mehr nur introspektiv untergründig blockierende Problemtrancen zu erfassen und allein daraus mit dem rationalen oder achtsamen Instrumentarium der Klarsicht Problemlösungen zu versuchen, sondern direkt die Empirie problematischer Hirnzustände nach letzten Erkenntnissen zu befragen und dann daraus eine therapeutische Idee zu generieren.

Die Autoren gehen in ihrer Darstellung behutsam vor, garnieren das vielleicht noch dünne empirische Heureka (dass sich Gedächtnisinhalte in der Phase ihrer Erinnerung manipulieren lassen) mit einem Abfeiern der jüngeren Neurowissenschaft, mit einem soliden Schritteprogramm, das in sieben Schritten zum Therapieerfolg findet, mit Fallbeispielen zu diversen Symptombildern und mit der konkretisierten Pfropfung des Programms auf diverse Schulen wie EFT oder EMPR. So lassen sie die Rekonsolidierung als DAS neue Passepartout erscheinen.

Und wenn die Technik auch nicht bei allen funktioniert, die durch das Raster kognitiver Trainings fallen, es hat tatsächlich etwas von der versprochenen „tief greifenden wissenschaftlichen Kehrtwende“. Auch Psychoanalytiker, die mit dem Durcharbeiten von Phantasmendurchquerungen vertraut sind, und Suchttherapeuten, die am sogenannten Suchtgedächtnis eher verzweifeln, dürften sich sehr für dieses „Therapiehacking“ interessieren.

Link zu Amazon

Ein ACT für alle Fälle

Ein Fallbuch (Hogrefe)

Wer sich im deutschsprachigen Bereich nach Literatur zu ACT umschaut, wird Einführungen und Symptomapplikationen für Therapeuten finden, auch an guten Selbsthilfetiteln fehlt es nicht. Wie aber ist es mit Innenansichten des Therapieprozesses?

Hier leistet das „Fallbuch“ Pionierarbeit, was auch der Spiritus Rektor der boomenden ACT-Schule, Steve Hayes, im Geleitwort anerkennt. Wer sich immer schon gefragt hat, wie sich sechs Heilintentionen konkret umsetzen lassen, der findet hier ein Füllhorn interessanter Umsetzungen – der schulenübergreifenden Haltung gemäß maßgeschneidert auf verschiedene Problemlagen und Störungsbilder. Und auch auf die Frage, ob ACT nicht einigermaßen diffus den Atem, sondern intellektualisisch die eigenen zyklischen Gedanken beobachtende sakshi bhava mit einer Werteverankerung vermenge, erhält man Antwort. Genau genommen sogar vierzehn unterschiedliche Antworten, wird doch die Verknüpfung der Akzeptanz leiden machender Kognitionen von Therapeut zu Therapeut anders dem Bekenntnis zu einer positiven persönlichen Wertephilosophie gehandhabt und konkret auf Probleme wie Süchte, Zwänge oder Depressionen bezogen.

Allerdings frage ich mich, so sehr ich auch ein Freund der Ideen von ACT bin, inwieweit hier noch die theoretische Basis der Bezugsrahmentheorie in die Praxis umgesetzt wird.

Auch frage ich mich mit Blick auf die Philosophie der Moderne, ob nicht die unhintergehbare descartesche Bühne der Gedanken in ihrer idealistischen Aktivierung schon differenzierter beschrieben wurde. Aber natürlich wird hier gewiss nicht plagiiert, sondern neuentdeckt. Und die Zeit der (expliziten) lebenspraktischen oder therapeutischen Nutzbarmachung philosophischer Einsichten wohl erst im letzten Jahrhundert so richtig angebrochen...